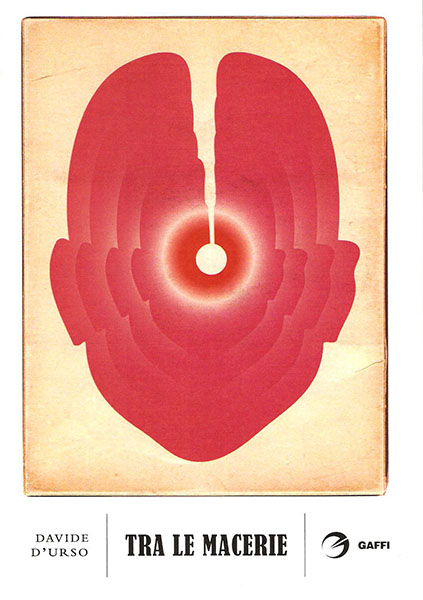

“Tra le macerie” contemporanee, con lo scrittore Davide D’Urso

- Tra le macerie

NAPOLI – Per il suo primo romanzo, “Tra le macerie”, Davide D’Urso ha scelto la storia di Marco, un precario trentenne che si divide tra turni di lavoro, la misera paga da operatore di call center e l’ambizione letteraria. Il suo è un esordio apprezzato da pubblico, critica e da colleghi illustri come La Capria e Perrella.

Davide D’Urso ha una libreria, noi lo abbiamo incontrato per un’intervista e per indagare lo scenario sociale che affronta il protagonista del suo libro, che poi è lo stesso di tanti giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro.

Il suo è un libro autobiografico?

«Questa faccenda dell’autobiografia diventa complicata da spiegare, perché è chiaro che in fondo la letteratura parla della vita e non puoi parlare della vita degli altri senza aver vissuto almeno parzialmente la tua, parafrasando l’abusato Hemingway. Lo sfondo, l’atmosfera che credo si respiri nel libro, l’ho respirata anch’io, ma fortunatamente per me in misura decisamente meno intensa e frustrante. Detto questo, “Tra le macerie” è un romanzo che mostra certamente uno slancio solidale nei confronti dei lettori, perchè nato anche dai confronti che ho avuto coi ragazzi che passano nella mia libreria: sono tantissimi i curriculum che mi arrivano e ogni volta sono costretto a spiegare che siamo al completo. Non puoi rimanere indifferente a una situazione del genere e io volevo raccontare una storia che in qualche modo li coinvolgesse. I miei tentativi d’approdo a un lavoro più stabile, nonostante l’inevitabile gavetta, non sono stati travagliati come per il protagonista del libro. Però quel che capita a lui è capitato e continua a capitare a tantissimi ragazzi. La situazione di oggi, quella che ti vede conseguire un titolo di studio superiore a quello dei tuoi genitori, ma che non equivale ad avere uno stipendio superiore al loro, ma addirittura inferiore se sei fortunato, mi sembra che assuma i contorni di un ritratto epocale più che generazionale. In ogni caso non puoi non raccontarla. Il libro parte da questo. Naturalmente il mio è un romanzo e come tutti i romanzi è una sorta di calderone nel quale finiscono per confluire temi diversi e letture su più piani.»

Però nel libro è descritta una telefonata che il protagonista fa al padre, dalla sua postazione del call center: è un suo conflitto familiare?

«E’ chiaro che la vita c’entra, e come tutti anche io ho vissuto il mio conflitto generazionale. Quando certi elementi della vita personale confluiscono in un racconto, bisogna sempre chiedersi se può interessare i lettori o se è solo uno sfogo personale. Credo che un autore debba sempre offrire un punto di vista ‘altro’ rispetto alla visione consueta delle cose. Nel mio caso il conflitto che ho vissuto è qualcosa di banale, qui invece credo acquisti valore letterario perché diventa universale. Il valore universale di questo confronto generazionale sta nel fatto che noi veniamo anche dalle macerie ideologiche di un altro tipo di impostazione, che forse anche giustamente prevedeva o poteva permettersi di prevedere che tu dovessi ‘ucciderlo’ il padre. Ora sarebbe fuori luogo pensare una cosa del genere. Mi sembra molto importante fare tesoro delle esperienze passate e questo è un libro estremamente votato al desiderio di comunicare un senso di solidarietà anche generazionale. Tutto il libro sottende il messaggio di un dialogo che abbatta le barriere non solo fra coetanei, ma soprattutto generazionali. Il mio prossimo libro approfondirà proprio quest’aspetto.»

Napoli affiora progressivamente nel suo racconto. Si avverte una distanza: è timore di ferirla o avversione?

«La città dovrebbe fare da sfondo a una narrazione. Invece entra nel vivo delle esperienze del protagonista contribuendo a cambiare il suo destino. Marco ne parla in maniera positiva solo quando riceve una buona notizia. Quando la sua vita fila nel verso giusto, solo allora riesce ad alzare la testa e godersi il bello che c’è. Anche se ha spesso la sensazione che il bello si sia fermato al secolo scorso. Il punto è questo: hai difficoltà a raggiungere i tuoi obiettivi anche perché la città risulta essere un ulteriore ostacolo. Napoli non è una città che ti accoglie. Io la trovo indifferente, nella migliore delle ipotesi, ma resta il fatto che non ho ancora conosciuto uno che mi abbia detto: grazie a questa città ho risolto un problema.»

L’uso del dialetto napoletano non è mai ammiccante, anzi lo utilizza confinandolo nel corsivo dei linguaggi tecnici. Perché?

«I termini in dialetto napoletano che ho usato nel libro sono in corsivo proprio per il mio rapporto con questa città, che è ambiguo. Una sorta di idiosincrasia dialettica per cui, come scrive La Capria, in quanto autore, vorrei compiere l’unità d’Italia ogni volta che scrivo un buon capoverso. Allo stesso tempo, mi accorgo che c’è una lingua parallela, che non è affatto secondaria, che ha una potenza straripante e di cui io stesso mi servo perché la lingua italiana non è alla medesima altezza. Vorrei che si assumessero punti di vista più oggettivi, più equilibrati nei confronti della città, di cui il dibattito intorno alla lingua rappresenta solo un corollario. Alle presentazioni si arrabbiano se definisco il napoletano un dialetto. Afferrano l’implicazione negativa del termine e la discussione diventa ideologica. A me sembra che la questione relativa al linguaggio stia diventando strumentale non all’opera d’arte, ma all’autore in sé. Che si racconti una storia e che oltre la storia ci sia anche la lingua a raccontarcene una, lo trovo necessario. Ma ho sempre più spesso la sensazione che dietro lo sfoggio del linguaggio ci sia ben poco: l’ego dell’autore o peggio ancora la malafede di chi ne fa un uso folkloristico per strappare un facile consenso.»

Il protagonista del suo libro si aggrappa con poca convinzione alle sue passioni, alla sua ragazza, al suo migliore amico e a qualche fidato collega di lavoro. In cambio ottiene solo altra solitudine e sconforto. E’ così solo l’uomo contemporaneo?

«Questo è un libro che tende a disorientare il lettore, a instillarne il dubbio, a demolire le sue certezze, come dovrebbe sempre fare la letteratura. Mi sembra che il libro segua una tecnica narrativa piuttosto cinica al riguardo. Il ritmo è molto sostenuto, il lettore si sente dentro la storia sin dalle prime pagine. Quando si accorge che sta per entrare in un circolo vizioso dal quale non può che uscirne turbato, è ormai troppo tardi, non può far altro che leggere il resto del libro. La solitudine dei protagonisti credo derivi proprio dall’idea che mi sono fatto di certe dinamiche. A me sembra che le persone conducano una vita sempre più complicata. Al punto di non riuscire più a trovare spazi di condivisione collettiva non solo dei problemi, ma anche delle gioie, che sono sempre più spesso collegate al proprio branco come fosse una vera e propria sopravvivenza. Una sopravvivenza, un precariato, che prima, molto prima che lavorativo, è soprattutto esistenziale. È di questo in fondo che parla il libro. Esistere agli occhi degli altri è la cosa che più ci manca. Per quanto mi riguarda, l’antidoto per sfuggire a questa solitudine consiste nel ricercare degli interstizi di libertà, di umanità, nel confronto con gli altri. In libreria lo faccio di continuo.»

Dunque il suo lavoro di libraio ha inciso sulla stesura del romanzo?

«Lavorare in libreria significa avere un punto di osservazione privilegiato della realtà. Non credo che avrei scritto questo libro se non mi fossi trovato a condividere il disagio di persone che vivono una condizione diversa dalla mia. Chi scrive un libro compie un percorso conoscitivo di se stesso e degli altri. Anche a questo serve la letteratura. Mentre una cosa che ho imparato è che i lettori non vogliono un interlocutore con cui ragionare, mettersi in discussione e crescere. Sentono piuttosto il desiderio di incontrare qualcuno che indichi loro una strada. Io, come libraio, mi limito a mettere in contatto le persone, nella speranza che ragionando insieme facciano gruppo. In questo senso faccio politica, nel mio piccolo.».

By Antonio Acconcio